近日,上海长征医院血管外科成功完成约束型药物的首批临床应用。这一创新技术的引入,为血管介入治疗领域迎来更精准、高效且经济的新选择,为患者提供了“减支架化”甚至“无支架”治疗的可能。

首批应用:为患者提供更优解决方案

此次手术由上海长征医院血管外科主任曲乐丰教授团队完成。

01 病例一

主诉:双下肢间歇性跛行半年。

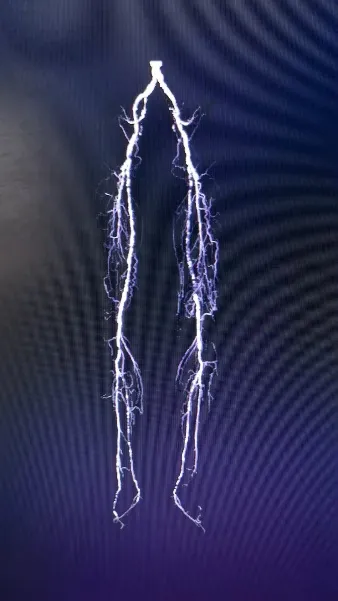

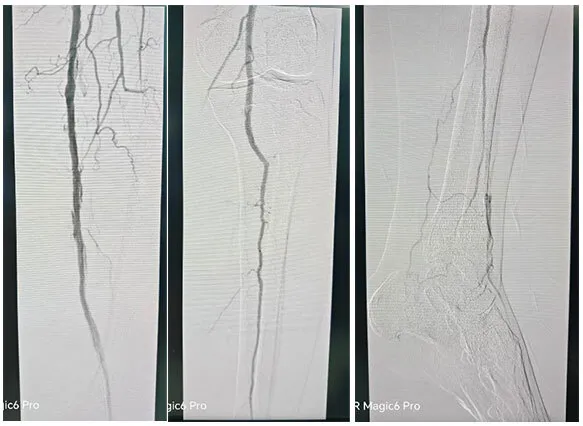

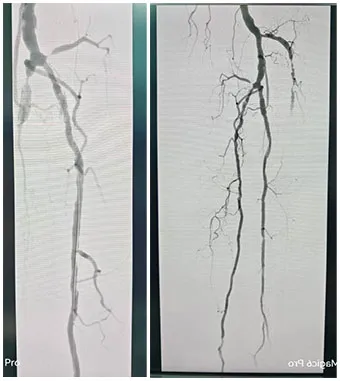

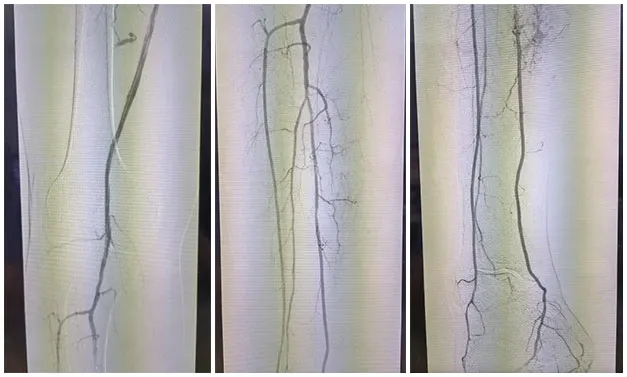

术前诊断:术前CTA提示双下肢动脉弥漫软斑块、钙化斑块、混合斑块,管腔不同程度狭窄;右髂内动脉、右股动脉、双侧颈后动脉、胫前动脉局部闭塞。

手术过程:术中造影示股浅-腘-膝下节段性狭窄闭塞,多发钙化。保护伞下减容,但血管钙化局部难以推进,减容结束后,予以约束型药物球囊5*150mm、5*200mm全程处理,鞘内造影显示狭窄段完全复通,内膜光整,血流通畅,未见造影剂外渗,未见明显栓塞。手术顺利,术后患者安返病房。

02 病例二

主诉:双下肢间歇性跛行3年,加重3月余。

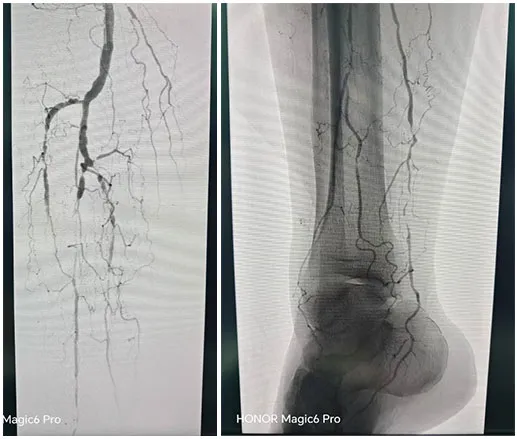

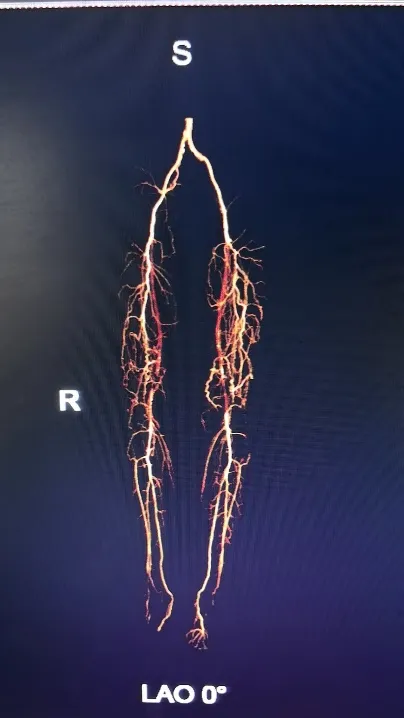

术前诊断:外院CTA示下肢动脉硬化闭塞症,双侧膝下动脉多发多支下肢动脉闭塞。

手术过程:导丝导管配合建立通路后,使用2.5*150mm、3*120mm球囊扩张胫后动脉狭窄段,使用2*80mm、2.5*150mm球囊扩张腓动脉狭窄段,预扩后使用约束型药物球囊3*120mm、3*150mm分别扩张胫后动脉、腓动脉。复查造影示内膜光滑,无造影剂外渗,膝下远端动脉两支显影良好。手术顺利,术后患者安返病房。

03 病例三

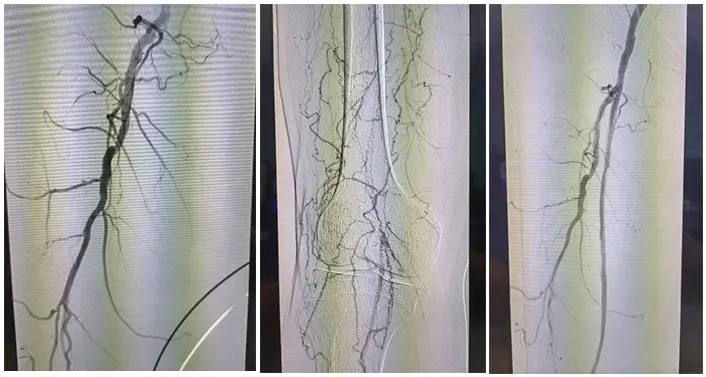

主诉:双下肢动脉闭塞1月余,左下肢术后3周余。

术前诊断:下肢CTA示双下肢动脉多发混合斑块,管腔轻中度狭窄,左侧股深动脉多发混合斑块,管腔局部闭塞。

手术过程:导丝导管配合建立通路后,保护伞下使用4*150mm球囊预扩张病变,分别交换5*200mm约束型药物球囊扩张闭塞段及股浅动脉上段狭窄处,5*150mm约束型药物球囊扩张胫腓干开口上段,鞘内造影显示股浅开口处有残余狭窄,余闭塞段完全复通,内膜光整,血流通畅,引入DES6*40m支架一枚予以股浅开口处释放,复查造影提示狭窄解除,未见造影剂外渗,膝下远端动脉各分支显影良好,未见明显栓塞。手术顺利,术后患者安返病房。

以上病例,术中团队均通过约束型药球成功开通病变血管,术后血流恢复良好,曲乐丰教授表示:”约束型药球通过‘介入无植入’理念,实现了‘精准给药’与‘物理成形’的协同效果,尤其适合年轻患者或支架禁忌症人群,是血管介入治疗的重要技术补充。”

新技术突破:约束型药球赋能精准治疗

约束型药球是一种结合药物涂层与机械约束设计的球囊导管,其核心技术在于通过独特的约束结构,在扩张血管时精准释放抗增殖药物,抑制血管内膜增生,同时减少对血管壁的损伤,有效减少夹层发生。与传统药球或支架植入相比,该技术具有三大显著优势:

01 简化手术流程:通过单次球囊扩张即可完成药物释放与血管成形,避免普通球囊多次扩张的操作,缩短手术时间。

02 减少补救性支架植入:约束型药物球囊有效减少夹层发生概率,减少补救性支架植入数量,有效降低传统治疗中对金属支架的依赖,减少支架内再狭窄等远期并发症风险。

03 降低医疗成本:通过单次扩张即可完成约束球囊和普通药物球囊联合使用,单产品实现两个产品的临床效果,有效减少医疗费用。

行业展望:推动血管腔内治疗升级

随着我国血管疾病发病率逐年上升,微创介入治疗需求激增。巴泰医疗自主研发的约束型药球填补了国内技术空白,其临床推广将助力优化治疗路径,提升患者预后质量。长征医院此次首批应用,也为后续多中心临床研究奠定了基础。

专家介绍

曲乐丰 教授

现任海军军医大学第二附属医院血管外科主任;海军军医大学颈部血管病诊疗中心主任;国家卫健委颈动脉内膜剥脱培训基地(长征医院)负责人;国家人社部国家级专家服务基地“颈动脉相关卒中的筛查和防治”负责人;中华医学会外科学分会血管外科学组全国委员;中国医师协会血管外科医师分会常务委员兼颈动脉学组副组长;上海市医学会血管外科专科分会副主任委员;上海市医师协会血管外科医师分会副会长。我国血管外科专业首位博士后,曾任德国纽伦堡医院血管外科执业医师(注册号:Nr. 620-2411.2-Qu)。

入选上海高校“东方学者”特聘教授及跟踪计划、上海领军人才、上海科技启明星及跟踪计划、上海浦江人才、海军军医大学首届“研究型医师”计划。荣立个人三等功2次,享受军队优秀专业技术人才一类岗位津贴,获海军军医大学首届“金手术刀奖”、首届“国之名医·优秀风范奖”、国家卫健委脑卒中筛查与防治“突出贡献专家奖”与“优秀中青年专家奖”。

主攻方向为血管系统疾病的个体化微创诊治,在颈动脉和微创大动脉外科成绩突出:针对我国颈动脉外科起步晚、发展落后现状,引进并改良外翻CEA术式,提出“颈动脉闭塞TCL分型”、“颈部大出血ABC急救原则”、“颈动脉内膜斑块切除术”等一系列新分型、新理论和新概念,填补本领域的空白,成功完成逾6000例复杂颈动脉病变的外科诊治。针对困扰微创大动脉外科的一系列国际难题,国际首创腹主动脉瘤腔内治疗“解剖固定”新概念,研发全球首款专用胸主动脉腔内原位开窗专用破膜器“Quick Fenestrater”,国内较早研究复杂胸腹主动脉病变复合微创腔内治疗,扩大适应症、提高成功率、降并发症率,相关工作获得国际 “F1000(Faculty of 1000 Medicine)”专委会高度认可并成为血管外科国内唯一常务委员。